Chaque jour j’ai la chance de pouvoir observer de nombreuses espèces d’oiseaux sans sortir de ma maison. Je peux ainsi, sans les déranger, les observer aller et venir, se nourrir, boire, se baigner, chanter, faire des acrobaties, se chamailler, se séduire,… Chaque jour m’offre ainsi un merveilleux spectacle.

Bien sûr, une telle proximité se mérite… mon jardin a entièrement été aménagé pour accueillir les oiseaux. Mes efforts ont portés leurs fruits et, s’il n’y avait que quelques espèces qui le fréquentaient au début, au fil des années et du développement de mon jardin refuge, de nombreuses sortes d’oiseaux sont venus renforcer les rangs de mes visiteurs. Ceux-ci se comptent maintenant par dizaines, particulièrement en hiver lors du nourrissage raisonné de mes amis à plumes mais également tout au long des saisons. Certains m’ayant même fait l’honneur de devenir résidents permanents en choisissant mon havre de paix pour s’y établir et s’y reproduire.

Ce bonheur quotidien j’avais envie de vous le partager au travers de portraits d’oiseaux qui viennent visiter mon jardin. En apprenant à mieux les connaitre, on découvre l’extraordinaire diversité de Dame Nature, on s’émerveille devant leur adaptabilité et leur ingéniosité, on comprend mieux leurs besoins et on devient ainsi plus aptes à y répondre. Cette galerie n’est pas complète, elle ne compte que quelques espèces parmi celles qui fréquentent mon jardin, qui ne sont eux-mêmes que quelques individus parmi l’incroyable diversité de la Nature. Mais ces quelques portraits représentent déjà un beau petit échantillon des visiteurs qui pourraient venir vous rendre visite si vous laissez à la Nature la place qu’elle mérite.

Je vous souhaite une belle découverte !

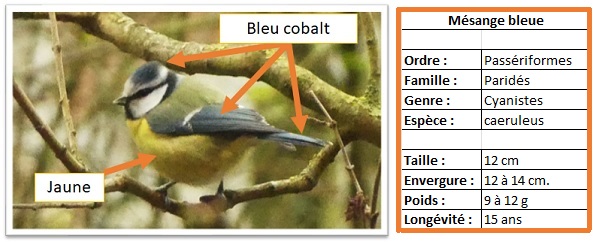

La mésange bleue

L’incontournable mésange bleue (Cyanistes caeruleus) de la famille des Paridés, un des oiseaux les plus commun de nos campagnes, jardins et forêts. On la retrouve dans 76% de nos jardins belges. Ceci n’a rien d’étonnant car la mistinguette est très familière, c’est même elle qui vient chaque année tapoter de son bec à me fenêtre pour me réclamer la sortie des mangeoires !

Ce petit passereau mesure en moyenne 12 cm pour un poids moyen de 10 gr. La mésange bleue est facilement reconnaissable avec son plumage à dominance de bleu cobalt sur la calotte, les ailes et le dessus de la queue, jaune sur le poitrail et le ventre. Chez les mésanges bleues, pas de dimorphisme sexuel, mâles et femelles sont pratiquement indifférenciable. Sociables et grégaires, les mésanges bleues vivent en couple au printemps, en clan familial en été et se regroupent en bandes nombreuses en hiver. Elles peuvent vivre jusqu’à 15 ans mais le plus souvent dans la nature son espérance de vie n’excède pas 2 à 3 ans tant elle rencontre de difficultés, raison de plus pour l’aider.

Les mésanges sont monogames et reconstituent souvent les mêmes couples au printemps (même si il peut y avoir des infidélités lors de l’accouplement). On leur pardonnera ces écarts qui au final assurent un meilleur brassage génétique et donc une meilleure survie pour l’espèce (cette excuse n’est aucunement valable pour justifier une infidélité de couple chez nous).

Cet oiseau sédentaire est cavernicole et niche de préférence dans un trou d’arbre de vieux feuillu, un trou de mur ou dans tout objet pourvu d’orifices (elles squattent régulièrement les vieilles boites aux lettres). Les nids sont garnis de mousses et de poils et accueillent en moyenne 6 à 12 œufs que la femelle va couver seule durant une petite quinzaine de jour durant lesquels son mâle est aux petits soins et la ravitaille. Une fois éclos, les jeunes seront nourris par les deux parents au nid durant 19 à 20 jours avant de prendre leur envol et de bénéficier d’un nourrissage parental jusqu’à ce qu’ils aient un mois.

Les mésanges recherchent également des cavités pour s’abriter en hiver.

Elles apprécieront les nichoirs installés à une hauteur de 2 à 5 m de haut. Dimensions du nichoir pour mésange bleue : H 20cm – P 10 cm – L 10 cm – trou 2,5 à 2, cm.

Selon les saisons, les mésanges bleues mangent des insectes, des baies de nos arbustes indigènes et des graines d’adventices. Chasseuses opportunistes, elles sont de très bons auxiliaires pour nous débarrasser des chenilles comme la pyrale du buis ou la piéride du chou. Un bon conseil, installez un nichoir à mésanges à proximité de votre potager !

En hiver, elles fréquentent assidument les mangeoires suspendues où elles apprécient les graines de tournesol, les cacahuètes (par temps sec et froid), les vers de farine (avec modération), les boules de graisses (faites maison avec de la graisse végétale).

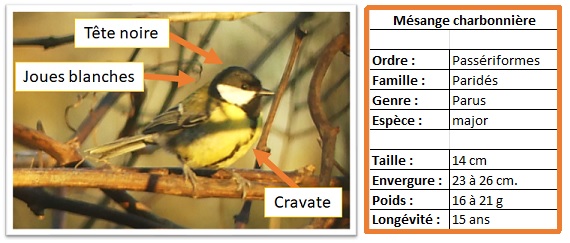

La mésange charbonnière

C’est au tour de la mésange charbonnière (Parus major) d’être mise à l’honneur. Présente dans 87% des jardins, elle fréquente encore plus nos jardins que sa cousine bleue.

La Mésange charbonnière est une espèce de passereaux de la famille des paridés. C’est la plus commune et la plus grande des mésanges eurasiatiques; elle mesure en moyenne 14 cm pour un poids de 16 à 21g. Elle est facilement identifiable grâce à son ventre jaune pourvu d’une « cravate » noire qui le traverse et une tête noire pourvue de joues blanches bien visibles, son dos est verdâtre et ses ailes grise nuancées de bleu. On peut distinguer les mâles des femelles car ceux-ci sont plus colorés et leur cravate est plus large.

Hormis lors de la période de reproduction où les couples territoriaux défendent farouchement leur territoire, la mésange charbonnière est grégaire et forme avec ses consœurs et d’autres espèces de passereaux (autres mésanges, sittelles, grimpereaux,…) des troupes lâches qui vagabondent à la recherche de nourriture dans tous les milieux pourvus d’arbres. C’est ce qu’on appelle des « rondes de mésanges ».

Cette mésange a une durée de vie d’une quinzaine d’année mais pas dans la nature où son espérance de vie est souvent réduite à 2-3 ans. La vie est loin d’être facile pour un passereau.

Tout comme leurs cousines bleues, les mésanges charbonnières sont monogames et restent en couple tout au long de leur vie même si des aventures extraconjugales ne sont pas à exclure.

Ces oiseaux cavernicoles recherchent toutes sortes de cavités et anfractuosités pour construire leur nid, qu’elles soient naturelles ou artificielles (elle aussi peut squatter nos boites aux lettres…). L’inspection pour trouver leur future demeure nuptiale commence dès l’automne par le mâle qui y attirera la femelle en tambourinant sur la paroi de l’endroit choisi et en lui offrant de la nourriture. La sélection de l’emplacement du nid sera fait avant fin février. Si la dame est conquise par l’endroit, elle l’aménagera avec des brindilles, de la mousse, des brins d’herbes et des touffes de poils pour y pondre 5 à 12 œufs. Une deuxième couvée est fréquente.

Les mésanges charbonnières apprécieront un nichoir disposé entre 2 et 6 m de hauteur.

Dimensions du nichoir : H 25cm – P 10 à 14 cm – L 10 à 14 cm – trou 3,2 cm.

Tout comme sa cousine, son alimentation varie au fur et à mesure des saisons. Essentiellement insectivore durant la période de reproduction, elle chasse de nombreux invertébrés et participe ainsi à l’équilibre de nos jardins. Elle consomme également des petits fruits et des graines de nos plantes indigènes. En hiver, elles fréquentent les mangeoires suspendues où elles apprécient les graines de tournesol, les arachides (par temps sec et froid), les vers de farine (avec modération) et les boules de graisses végétales farcies aux graines (iniquement quand il fait froid).

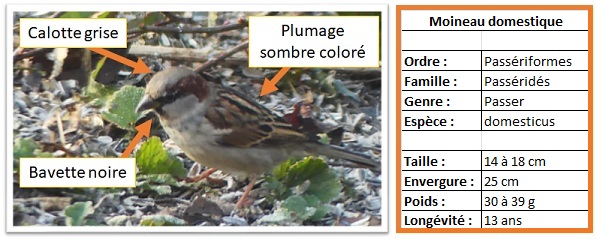

Le moineau domestique

Voici un « piaf » tellement commun et familier que l’on ne s’arrête plus pour le regarder… Et pourtant, le moineau domestique (Passer domesticus) mérite que l’on se pose un instant pour l’admirer. Ultra présent dans les milieux urbanisés, ce passereau fréquente 60 % de nos jardins et a instauré une réelle relation commensale avec l’homme dont il ne pourrait plus se passer !

Les moineaux domestiques sont petits (16 cm en moyenne), trapus (24 à 25 g) et pourvus d’un bec cout et épais de granivore. Le dimorphisme sexuel est bien visible chez cette espèce. Le mâle a un plumage aux multiples teintes chaudes, marron et chamois, avec des stries noirâtres longitudinales, un masque noir et blanc, une calotte grise et une nuque de couleur noisette. La femelle a un plumage plus discret aux couleurs brunes, chamois clair ou beige avec un sourcil clair.

Le moineau domestique à l’aire de répartition la plus vaste. On trouve cet oiseau anthropophile sous des climats très variés, tant qu’il n’est pas trop éloigné de l’habitat humain qu’il suivrait depuis la préhistoire.

C’est une espèce totalement sédentaire et grégaire. Un moineau domestique reste fidèle à son lieu de naissance et recherche âprement la compagnie de ses congénères avec lesquels il forme de grandes colonies. Et comme dans toute joyeuse bande, ça ripaille, ça discute, ça se chamaille, ça pillarde et ça niche ensemble ! Ces oiseaux cavernicoles apprécient fortement nos bâtiments pour trouver une anfractuosité (sous une tuile, un avant-toit, dans une gouttière, une fissure,…) et y installer leur nid, faute de bâtis, le moineau peut aussi construire son nid dans un trou d’arbre ou une haie bien touffue.

On peut fortement l’aider en installant un ou plusieurs nichoirs à multiple loges ( H : 16 cm, P et L : 10cm, trou 34 mm) sous une toiture à une hauteur de 3 à 6 mètres.

La période de reproduction commence par des parades nuptiales en mars. Les couples sont monogames et restent généralement ensemble toute leur vie même si, une fois de plus, des relations extraconjugales ne sont pas rare (15%). La femelle pond 2 à 8 œufs que les deux parents couvent durant 11 à 14 jours. Les jeunes sont nourris au nid pendant une quinzaine de jours. Deux semaines après l’envol, les adultes peuvent entamer une seconde nichée qui sera suivie d’une troisième, voire d’une quatrième (mais avec de très faibles chances de survie pour cette dernière).

Le moineau domestique est un omnivore accro aux graines fournies par les humains. Il puisera sans rougir dans les mangeoires de nos poules et de nos chevaux, dans les silos de nos fermes. Si le nourrissage humain n’est pas suffisant, le moineau consommera des graines sauvages. Il se nourrit également d’insectes variés (surtout pour les jeunes), de fruits, de bourgeons et des restes de nos repas.

En hiver, il appréciera nos mangeoires (silos ou sol) où il viendra en nombre picorer diverses graines, céréales, vers de farines et boules de graisses.

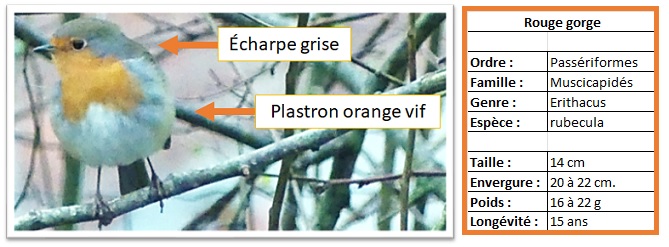

Le rouge-gorge familier

C’est au tour du rouge-gorge familier (Erthacus rubecola) d’être la star de cette galerie.

Ce passereau de la famille des Turbidés est un adepte de nos jardins puisqu’on le retrouve dans 79% d’entre eux.

Facilement identifiable grâce à son plastron orange vif, le rouge-gorge familier a son dos, ses ailes et le dessus de sa tête brune, son ventre blanc et une « écharpe » grise qui entoure sa gorge flamboyante. Mâles et femelles se ressemblent, les jeunes sont quant à eux bruns avec des tâches plus foncées. Les adultes mesurent en moyenne 14 cm pour un poids de 16 g. Le rouge gorge peut vivre jusqu’à 11 ans, mais comme pour tous les oiseaux sauvages, cet âge vénérable est rarement atteint.

Ce petit ventru haut sur pattes ne craint pas l’homme et n’hésitera pas à venir chercher un bon vers-de-terre près du jardinier occupé à travailler son sol d’où son nom de familier.

Présent dans presque chaque jardin, mais aussi dans les bois ou les parcs, le rouge-gorge est un oiseau très actif qui passe son temps à défendre jalousement son territoire de 1 600 à 15 000 m2 en signalant sa présence par son chant et en exhibant sa gorge rouge. Cette défense de territoire est vitale pour lui et peut entrainer des combats à mort si la dissuasion ne suffit pas !

Il n’y a guère qu’à la saison de reproduction que les territoires d’un mâle et d’une femelle peuvent coexister.

Semi-cavernicole, le rouge-gorge familier installe son nid au ras du sol dissimulé dans une végétation basse et touffue, dans une excavation, un flanc de talus, une vieille souche, sous une touffe d’herbe même une pierre, dans un amas de branches mortes, dans un lierre bien touffu…

C’est madame rouge-gorge qui va construire dès le mois d’avril un nid hémisphérique à base de mousses, d’herbes et de feuilles sèches et garni de duvet, de plumes et de poils. Opportuniste par nécessité, le rouge-gorge n’hésitera pas à installer son nid dans le recoin d’une étagère, un pot en terre cuite renversé ou une boite aux lettres…

Il appréciera donc fortement que vous lui proposiez un nichoir à large ouverture (H : 20cm, P : 15cm, L : 12cm, trou : 15x7cm) placé entre 1 et 4 mètres de haut.

Les couples se forment en décembre et feront 2 à 3 couvées par an de 5 à 6 œufs blancs tachetés de brun-roux couvés par la femelle pendant 12 à 15 jours et nourris par les deux parents, voir par le mâle seul si une deuxième couvaison a déjà lieue.

Le rouge-gorge est principalement insectivore. Il passe ses journées à farfouiller la litière du sol à la recherche des petits insectes, de leurs larves, d’araignées, de mille-pattes, de vers-de-e-terre, de petits mollusques, … Il complète son alimentation par des petites baies (mûres, myrtilles, sureau, if, lierre, fusain, aubépine, troène, cornouiller, viorne, … ). En hiver, il n’hésite pas à se rapprocher des maisons pour y trouver sa pitance dans le tas de compost, de fumier ou plus simplement au sol aux pieds des mangeoires ou dans les mangeoires plateaux. Il y apprécie les graines de tournesol, les cacahuètes, les vers de farine, les fruits, les boules de graisses (attention à la provenance !), les pâtés d’insectes ou de fruits.

L’accenteur mouchet

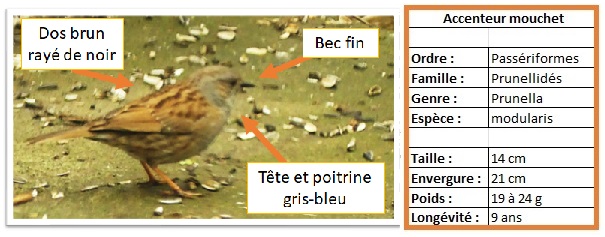

Il passe souvent inaperçu avec son plumage de camouflage alors qu’il se rencontre dans plus d’un quart des jardin (26%), voici l’accenteur mouchet (Prunella modularis) de la famille des Prunellidés.

Ce petit passereau (14-15 cm pour 19-24 g) est en effet souvent confondu avec les moineaux dont il a la taille et la silhouette. Mais en observant mieux, on voit que son dos est brun magnifiquement rayé de noir (ce qui lui donne son pouvoir de camouflage, on parle d’homochromie), tandis que sa poitrine, ses sourcils et sa nuque sont gris-bleu. Contrairement au moineau, son bec est très fin. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel.

Surnommé le « traîne-buisson » par Buffon, l’accenteur mouchet passe son temps au sol, dans les buissons et broussailles, où son camouflage montre toute son efficacité. Il fréquente surtout les forêts claires où il peut retrouver de la végétation buissonnante au sol ainsi que nos parcs et jardins, toujours à condition de pouvoir circuler et se cacher dans les fourrés. L’accenteur mouchet peut vivre jusqu’à 9 ans.

Cet oiseau discret et solitaire mais peu farouche se remarque surtout lors de la période de reproduction lorsque le mâle se positionne bien en vue au sommet d’une branche pour entonner son chant de parade. Cette période nuptiale peut s’avérer tumultueuse avec des parades amoureuses bien agitées et de nombreuses relations extraconjugales, voire même l’instauration fréquente d’un mini harem constitué de 3 à 5 individus.

Le nid, très bien caché, est construit à faible hauteur (moins d’1m50) dans une végétation dense (arbuste touffu, petit conifère, tas de broussailles, …) avec des brindilles, des herbes sèches et surtout de la mousse. La femelle y pond 3 à 6 œufs bleu-turquoise qu’elle couve durant 13 à 14 jours. Les jeunes quitteront le nid au bout de 10 à 14 jours avant la fin de leur formation au vol.

L’accenteur mouchet est un oiseau principalement insectivore. Son bec fin est totalement adapté à la fouille dans la litière pour y débusquer des petits arthropodes et leurs larves.

En saison hivernale, quand la disette menace, il diversifie son régime alimentaire avec des graines de plantes herbacées et de petites baies. Aux mangeoires, il farfouillera le sol pour dénicher les graines des tournesols décortiquées et les arachides concassées. On peut dire qu’il ramasse les miettes des mésanges !

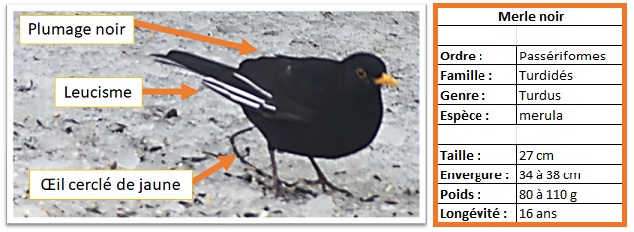

Le merle noir

Le merle noir (Turdus merula) est un habitué de nos jardins puisqu’on le retrouve dans 82% de ceux-ci ! Ce passereau de la famille des Turdidés mesure en moyenne 27 cm pour un poids allant de 80g en été à 110g en hiver, ce n’est pourtant pas par sa taille qu’il se remarque le plus mais bien par son chant aux puissantes notes flûtées et son cri d’alarme « Tjuk » répété 5 à 6 fois en crescendo.

Monsieur merle noir est facilement reconnaissable avec son plumage bien noir, son bec orange et ses yeux cerclés de jaune. La femelle et les jeunes ont quant à eux un plumage brun foncé avec la gorge tacheté de brun plus clair et un bec brun. Les merles se déplacent le plus souvent en sautillant au sol avec de multiples poses brusques pour repérer un éventuel vers de terre. Le leucisme (anomalie génétique qui empêche la synthèse de mélanine) n’est pas rare chez lui, aussi est-il fréquent de voir des individus pourvus de plumes blanches.

Les merles sont des oiseaux solitaires et territoriaux. Le mâle se choisit un territoire dès sa première année et le gardera tout au long de sa vie (en moyenne 16 ans). Durant la saison de nidification, il n’y supporte aucun congénère à part sa femelle. En dehors de cette période, les merles peuvent avoir un territoire de nourrissage commun.

Les merles sont monogames et généralement le choix d’un partenaire se fait pour la vie. Le nid est construit par la femelle à une hauteur de 2m du sol le plus généralement dans un buisson arbustif (houx, aubépine, chèvrefeuille, pyracantha, …) ou du lierre bien touffu avec des matériaux parfois apportés par le mâle. C’est une coupelle élaborée avec de la mousse, de l’herbe, de petites racines et des brindilles et bordé de boue. 2 à 6 œufs bleu-vert avec des tâches brun-rouge y seront déposés et couvés 12 à 14 jours par Madame. Les jeunes seront ensuite nourris par les deux parents, ils restent dans le nid 10 à 19 jours et le quittent avant de savoir voler. Ils seront encore nourris par les adultes pendant environs 3 semaines et continueront à les suivre quelques temps pour mendier leur nourriture (de vrais Tanguy !). Une seconde couvée à généralement lieue avant l’émancipation des jeunes, dans ce cas, c’est la mâle seul qui continuera à les nourrir, la femelle ayant mieux à faire …

Les merles apprécieront qu’on les aide en installant un nichoir semi-ouvert (H : 20 cm, P : 20cm, L : 30 cm).

Les merles sont omnivores, il farfouille le sol à la recherche de divers petits arthropodes, vers (ils sont friands de lombrics) et autres petits animaux (petits amphibiens ou lézards) et complètent cet apport protéiné avec des fruits (baies de troène, sureau noir, cornouiller, cerises, mûres, lierre, …) et des graines. Ce sont des oiseaux gratteurs qui apprécient une bonne couche de feuilles mortes ou de mulch pour y chercher ses proies.

En hiver, ils fréquentent les mangeoires plateau ou il farfouille sous les autres pour y dénicher ses mets préférés : fruits (pommes et poires blettes et baies), graines de tournesol, cacahuètes, vers de farine, boules de graisses maison.

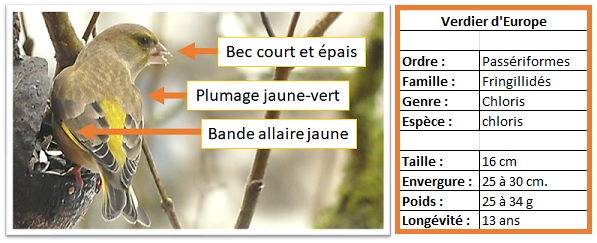

Le verdier d’Europe

Voici un autre passereau qui fréquente le jardin : le verdier d’Europe (Chloris chloris) de la famille des fringillidés. Je suis heureuse de pouvoir l’observer quotidiennement en hiver car on ne le retrouve que dans 17% des jardins.

Plus massif qu’un moineau (16 cm pour un poids de 25 à 34g), les verdiers sont pourvus d’un bec court et épais très utile pour casser les graines. Le mâle présente un plumage jaune-vert, avec des bandes jaunes au niveau des ailes. Le plumage de la femelle et des juvéniles est semblable, en beaucoup plus terne.

Relativement grégaire et anthropophile, les verdiers d’Europe se regroupent en bandes hivernales où ils s’associent à d’autres granivores (pisons, bruants, …) et se rapprochent des maisons pour la recherche de nourriture . Contrairement aux mésanges qui s’éloignent de la mangeoire pour décortiquer et consommer les graines, les verdiers n’hésitent pas à s’installer dedans pour casser la graine !

Au printemps, le mâle séduira sa femelle par une parade nuptiale colorée durant laquelle il « danse » en sautillant de branche en branche, bec vers le haut et ailes et queue entrouvertes avant d’exhiber ses miroirs alaires jaunes vifs au son de ses trilles sonores, il pratique aussi un vol nuptial que l’on dit papillonnant avec des battements d’ailes saccadés et dansant. Un vrai charmeur ce verdier qui peut vivre jusqu’à 13 ans.

Une fois séduite, c’est la femelle qui va construire le nid à 2 ou 3 mètres de haut dans la végétation touffue et buissonnante à feuillage persistant (lierre, conifères, genévrier,…). Celui-ci est un nid de mousse entrelacée de branchettes, de racines, de « duvet » végétal (aigrettes de graines) et animal (plumes, poils) où les premiers œufs seront déposés par 4 ou 5 fin avril, une deuxième ponte peut avoir lieu en juin et parfois une troisième fin août.

Le verdier ne fréquente pas les nichoirs.

Son alimentation varie en fonction des saisons et des disponibilités. Il consomme principalement des graines de plantes sauvages (pissenlits, orties, chardons, bardanes, mourons, séneçons,…) ainsi que des baies de plantes indigènes (ronce, sureau, aubépine, if, …), des insectes, des noisettes et divers fruits.

Aux mangeoires il appréciera les graines de tournesol, le maïs, les cacahuètes qu’il préfère déguster sur une mangeoire plateau ou en silo.

Les plantes sauvages indigènes sont donc d’une grande importance pour nourrir les verdiers, ceux-ci ont d’ailleurs commencé à fréquenter mon jardin quand j’y ai installé la grande bardane et laissé venir quelques chardons.

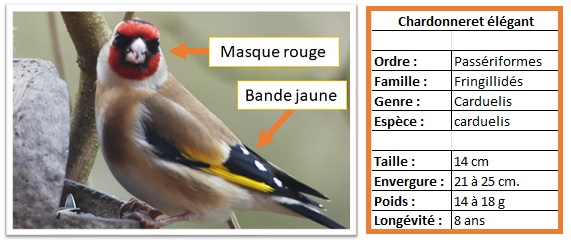

Le chardonneret élégant

Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) est un invité de marque au jardin. Ce passereau de la famille des fringillidés fréquente peu de jardins (8%), mais quand il est là, on ne peut pas le louper car il vient généralement en bande et on les entend chahuter…

On ne peut pas non plus le confondre ! Cet élégant oiseau arbore un masque facial rouge, blanc et noir absolument typique. Il présente également une bande jaune bien visible sur l’aile. Mâle et femelle se ressemblent, seuls les jeunes diffèrent avec leur plumage brun strié. Il mesure en moyenne 12 à 14 cm pour un poids de 14 à 18g.

Le chardonneret vit en groupe familiaux qui se rassemblent dès le milieu de l’été à la recherche de friches ou bocages, ils affectionnent les milieux ouverts riches en végétation herbacée et en graines.

Durant la saison des amours (hiver), le chardonneret devient nettement plus farouche et agressif et les disputes de mâles se font entendre au loin avec leurs cris gutturaux typiques.

Une fois le printemps arrivé et la saison de nidification, le chardonneret se fait discret. La femelle construit un nid bien élaboré en forme de coupe avec des brindilles entrelacées et revêtue de soies d’araignées, de duvet végétal, de poils et crins, de mousses,… Le nid est élaboré à l’extrémité d’une branche ou une enfourchure d’arbre à faible hauteur et toujours habilement camouflé. La femelle pond ensuite en moyenne 5 œufs en mai.

Le chardonneret élégant ne fréquente pas les nichoirs.

Espèce essentiellement granivore, le chardonneret élégant apprécie particulièrement les graines de … chardons !

Ainsi que les petites graines des Astéracées (bardane, séneçon, centaurée,…) ou encore celles d’arbres (aulne, pins,…). Il se nourrit sur pas moins de 150 espèces végétales ! Il consomme également des petits invertébrés (coléoptères, chenilles, pucerons,…) pendant la période de nourrissage des jeunes.

En hiver, il apprécie nos mangeoires suspendues où il consomme les graines de tournesol, de niger, de lin, de millet, les gruau d’avoine, et les arachides.

Cette magnifique espèce est intégralement protégée, elle est pourtant encore trop souvent victime de braconnage pour la beauté de son plumage et de son chant.

Parce que rien n’est plus beau qu’un oiseau en liberté, offrez à votre jardin l’occasion de devenir un véritable lieux où il fait bon vivre pour les oiseaux, plantez des arbres et laissez venir les sauvageonnes !

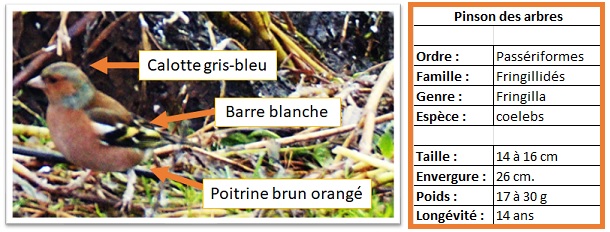

Le pinson des arbres

Contrairement à ce que son nom indique, c’est plus souvent au sol que dans les arbres que nous pourrons observer le Pinson des arbres (Fringilla coelebs). Ce passereau de la famille des Fringillidés se rencontre dans plus de la moitié des jardins (55%), il est également très commun dans les forêts, parcs et autour des arbres isolés dans les zones cultivées.

De la taille d’un moineau (15 cm pour un poids de 17 à 30g), le pinson des arbres se distingue par un plumage plus coloré et des barres alaires blanches nettement visibles. C’est un oiseau svelte pourvu d’une longue queue gris-ardoise munie de rectrices blanches au bord. Le mâle arbore une poitrine brun orangé parfois bien vive et la nuque et calotte gris-bleu. Les femelles, un peu plus petite que les mâles, ont un plumage beaucoup plus terne dans les tons bruns.

En dehors de la saison de reproduction, le pinson des arbres est très sociable. Il recherche d’ailleurs régulièrement sa nourriture en groupes, avec ses congénères mais aussi des moineaux, verdiers et pinsons du Nord.

Dès que la saison de reproduction arrive (février), le pinson des arbres devient très territorial et chante pour marquer son territoire qu’il défend de manière agressive. Malgré se comportement territorial, il continue de se nourrir en groupe mais de manière plus houleuse, les disputes entre mâles sont alors fréquentes. Cette espèce partiellement migratrice est relativement sédentaire, seuls les individus plus nordiques migrent en hiver quand les conditions deviennent trop rudes, mais en général ils ne s’éloigneront pas trop de leur lieu de naissance.

Le pinson des arbres préfère se reproduire dans les forêts claires à feuilles caduques et mixtes ainsi que dans les haies, les parcs et les jardins. La période de couvaison est de mi-avril jusqu’en juin, une seconde couvée a parfois lieue en juin-juillet. Au début de la période de reproduction, le mâle marque son territoire par un chant fort et la femelle vient le rejoindre peu après et participe activement à la défense du territoire.

L’emplacement du nid est choisi par le mâle, il est ensuite soigneusement construit par la femelle en forme de coupe profonde aux parois épaisses confectionnées avec des racines, des morceaux d’écorce, de tiges, de mousses, de fils d’araignée et de lichens et rembourré à l’intérieur avec des poils et des plumes. Il est bâti entre 2 à 10 mètres de haut dans des buissons ou des arbres et est bien camouflé avec les moyens du bord (mousses, lichen, écorce). 4 à 5 œufs y seront déposés et couvés 12 à 13 jours, il faudra ensuite compter 13 à 14 jours supplémentaires pour l’émancipation des jeunes.

Le pinson des arbres ne fréquente pas les nichoirs.

Granivore, le pinson des arbres se nourrit essentiellement de graines et de bourgeons, mais aussi de petits invertébrés et de leurs larves. Ses graines préférées sont celles des arbres (hêtres, érables, bouleaux, aulnes, résineux), mais aussi des plantes herbacées sauvages ou cultivées. Bourgeons, baies et fruits sauvages complètent son alimentation. Durant la période de reproduction et pour le nourrissage des jeunes, le menu change et les insectes et leurs larves deviennent leur aliment préférentiel. La recherche de nourriture se fait majoritairement au sol mais aussi dans les arbres et buissons quand ils chassent les insectes et petits arthropodes.

On ne verra guère les pinsons dans les mangeoires mais plutôt en-dessous de celles-ci où ils apprécient les graines de tournesol, de millet, de niger ou d’avoine.

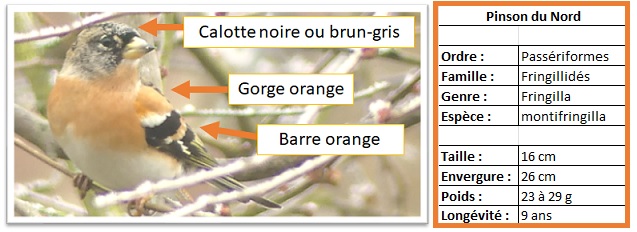

Le pinson du Nord

Le Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) n’est pas un oiseau qui niche en Belgique mais bien plus au Nord (Norvège, Suède, Finlande, Russie). On peut l’apercevoir durant ses migrations et durant l’hiver lorsqu’il vient se ravitailler à nos mangeoires dans à peine 11% des jardins.

Ce passereau de la famille des fringillidés est un cousin de nos pinsons des arbres dont il a une stature comparable même s’il est légèrement plus grand (15-16 cm) et plus gros (23 à 29g). Monsieur Pinson du Nord se reconnait aisément grâce à sa belle teinte orange qui couvre sa gorge, le haut de sa poitrine et le sommet de ses ailes, sa tête et le haut de son dos sont noire, son ventre est blanc. En hiver, le mâle troque sa calotte noire contre une de couleur brun-gris et son bec habituellement noirâtre devient également nettement plus jaune. Madame Pinson du nord est bien reconnaissable de son mâle avec un plumage similaire mais bien plus pâle.

Les pinsons du nord sont très territoriaux en période de nidification. Mais le restant de l’année, comme en hiver lorsqu’ils fréquentent nos jardins, ils sont nettement plus grégaires et se rassemblent en groupes familiaux. Lors de la migration (dès le mois d’octobre), les groupes familiaux se rassemblent en troupes pour voyager vers le Sud parfois accompagnés de Pinsons des arbres. Une fois arrivés à destination, les troupes de pinsons se regroupent en dortoirs, les plus spectaculaires peuvent compter plusieurs millions d’individus. Chaque jour, les pinsons quittent leur dortoir et se dispersent en plus petits groupes sur plusieurs dizaines de km pour rechercher leur nourriture dans les forêts, hêtraies surtout, et reviennent au dortoir le soir venu.

Comme la majorité des oiseaux, le pinson du Nord change de régime alimentaire en fonction des saisons. Sur son lieu de reproduction, le pinson du Nord chasse de nombreux petits invertébrés pour se sustenter et nourrir ses jeunes. Il complète également se régime insectivore par de nombreuses graines surtout d’arbre, les faines étant son met favori, ou encore des baies (sureau, sorbier, …). En hiver, il devient essentiellement granivore, cherchant au sol les graines d’arbres dans la forêt (hêtre mais aussi charme, épicéa, pin, tilleul, …) ou de céréales dans les champs.

Au pied de nos mangeoires ou dans les mangeoires plateaux, il appréciera les graines de tournesol, de maïs concassées, de céréales,…

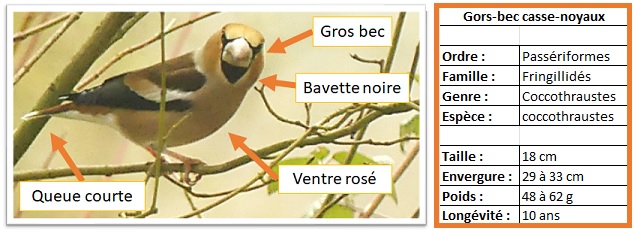

Le Gros bec casse-noyaux

Nouvel arrivant au jardin, j’ai l’immense honneur de vous présenter le Gros bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes).

Ce passereau de la famille des Fringillidés ne fréquente que les bois et les jardins arborés et c’est réellement un honneur de le voir au jardin car il ne fréquente que 4% de ceux-ci.

Le gros bec est facilement reconnaissable notamment grâce à son … gros bec triangulaire changeant de couleur, de noir-bleu au printemps il devient jaune en automne. C’est un oiseau assez massif, le plus grand des fringillidés (18 cm pour 48 à 62 g), il est corpulent, pourvu d’une grosse tête, d’un gros cou et d’une queue courte. Le mâle est bien plus coloré que la femelle, sa tête est brun orangé avec une bavette noire et une nuque grise, son dos est brun foncé et son ventre un peu rosé. Il a beaucoup de blanc dans les ailes et la queue. Le femelle lui ressemble en version « délavée ».

Le gros bec est farouche, fréquente les lieux fermés (forêts) et se perche généralement à la cime des arbres, ce qui le rend généralement difficile à observer. De plus, contrairement à ses cousins les pinsons, les gros becs ne se rassemblent pas en groupes importants mais en petits groupes éparses.

C’est un oiseau monogame et territorial durant la saison de reproduction, il peut toutefois partager son territoire formant ainsi des colonies lâches. Les jeunes individus fraichement émancipés sont grégaires et se déplacent en groupes (c’est une espèce migratrice pour les individus continentaux ou partiellement migratrice en région tempérée), les déplacements se feront en fonction de l’abondance de nourriture.

Lors de la saison de reproduction (fin mars à fin juillet), le mâle séduit sa femelle en paradant et en lui offrant de la nourriture. Selon la capacité d’accueil du milieu, les couples nicheront de manière isolée ou en groupe lâche. C’est le mâle qui choisit l’endroit du nid (dans un arbre à plus de 3 mètres de hauteur) et qui commence à le construire à l’aide de brindilles entrelacées en forme de coupe. La femelle en terminera l’élaboration du nid en y ajoutant de quoi le rendre confortable (radicelles, poils et crins). Elle y déposera ensuite 3 à 7 œufs gris-bleu à vert pâle lors d’une seule couvée annuelle avant de les couver durant 11 à 13 jours où elle sera nourrie par son mâle. Les oisillons seront nourris par les deux parents avec des insectes et des chenilles durant les 12 à 13 jours où ils restent au nid ainsi que la quinzaine suivante avant de rejoindre de petits groupes plurifamiliaux.

Le gros bec ne fréquente pas les nichoirs.

Insectivore au printemps quand sa ressource alimentaire se fait plus rare, le gros bec est principalement granivore. Il affectionne les noyaux des gros fruits (cerises, prunelles, …) et les graines d’arbres et d’arbustes qu’il casse facilement avec son énorme bec. Il consomme aussi des bourgeons en fin d’hiver, de jeunes pousses d’arbres au printemps, des fruits et baies en fin de belle saison dont il délaisse la pulpe au profit de la graine.

En hiver, il peut fréquenter nos mangeoires où il se régalera de graines de tournesol, de chènevis, de pignons de pin, de cacahuètes et noix cassées, de millet et de vers de farine.

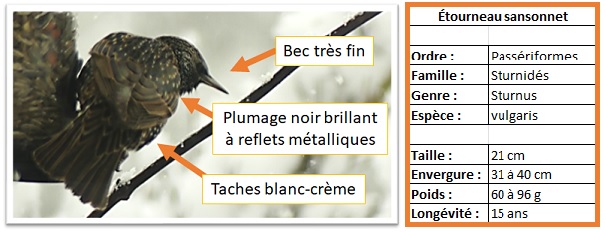

L’étourneau sansonnet

Voici un mal aimé de nos jardins à cause de sa propension à nous voler nos délicieuses cerises : l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris). Et pourtant, quand on connait mieux ce passereau de la famille des Sturdidés, on ne peut que l’aimer. C’est un oiseau qui montre de très grandes capacités d’adaptabilité et dont le langage est plus qu’étonnant !

Présent dans 30 % des jardins, l’étourneau sansonnet se reconnait grâce à son magnifique plumage noir brillant tacheté de blanc-crème et aux multiples reflets métalliques tantôt verts, roses, violets, bleus ou même bronze. De taille moyenne de 21 cm pour un poids compris entre 60 et 96g, il a le corps rondelet et la queue courte. Mâle et femelle ont peu de différences. Son espérance de vie est de 15 ans.

L’étourneau sansonnet est rarement seul, c’est une espèce hautement sociale qui vit en regroupements pouvant atteindre parfois plusieurs milliers d’individus. Il n’y a que durant la saison des amours que les étourneaux adoptent un léger comportement territorial, mais si la région est accueillante et nourricière ils peuvent former des colonies de reproduction rassemblant plusieurs couples nicheurs. Vivre en groupe est leur manière de se défendre contre la prédation des rapaces notamment.

Les rassemblements d’étourneaux peuvent être réellement impressionnants à voir et… à entendre ! Particulièrement le soir quand ils forment de grands ballets aériens appelés « nuées » ou « murmures » avant de rejoindre leur dortoir commun. L’étourneau sansonnet surprend aussi par ses vocalises. Celles-ci sont très variées, alternant entre sifflements et gazouillis. Les étourneaux sont capables d’apprendre de nouveaux sons tout au long de leur vie et développent des langages différents selon les régions, de véritables patois locaux ! Ce sont aussi de grands imitateurs, capables de copier les vocalises d’autres oiseaux ainsi que des sons issus d’autres espèces ou de leur environnement familier… Si votre alarme de voiture vous joue des tours à se déclencher n’importe quand et à s’éteindre quand vous approchez, c’est peut-être un étourneau qui vous fait une blague…

L’étourneau est un oiseau monogame ou polygyne (1 mâle pour plusieurs femelles). Certains comportements plus déroutants ont parfois été observés comme du parasitisme de nichées : à l’instar du coucou, une femelle étourneau peut remplacer un œuf d’un nid étranger par un des siens … Il s’adapte vraiment à toute situation.

Cet oiseau cavernicole va rechercher des anfractuosités pour faire son nid, peu importe la hauteur même s’il préfère prendre de l’altitude. En forêt, il recherchera préférentiellement de vieilles loges de pics, en ville, il se contentera de ce qu’il trouve tant que la cavité est confinée et à l’abri des prédateurs, il s’est par exemple très bien adapté aux lampadaires modernes dans lesquels il établit son nid près de l’ampoule (peut-être recherche-t-il un lit chauffant).

Son nid est une coupe fait de matériaux divers (il prend vraiment ce qu’il trouve) et tapissé d’éléments doux. La femelle y pond 4 à 6 œufs bleus intense fin mars début avril qu’elle couve durant 15 jours. Les jeunes quitteront le nid au bout de 3 semaines, ils seront encore nourris quelques jours par leurs parents avant de rejoindre de plus grands groupes familiaux. Si la première couvée est détruite, une deuxième ponte peut avoir lieu mais avec moins d’œufs et moins de chance de survie.

Les étourneaux apprécieront un nichoir mis à leur disposition (H : 25cm, P : 10cm, L : 18 cm, trou : 4 à 5 cm).

L’adaptabilité des étourneaux se remarque aussi dans leur régime alimentaire. Ce sont des oiseaux omnivores. S’ils se ruent volontiers sur nos fruits une fois ceux-ci bien mûrs, occasionnant parfois de grandes pertes au vu de leur nombre quand ils se nourrissent en bande (bande de pillards !), les étourneaux privilégient une alimentation insectivore, particulièrement pour nourrir leurs jeunes. Leurs proies sont nombreuses et variées (insectes, myriapodes, chenilles, vers, larves, mollusques, …); Ils n’hésiteront pas à aller débusquer des larves de tipule dans le sol grâce à leur bec effilé. Ainsi, s’ils sont considérés par certains comme nuisibles quand ils pillent nos arbres fruitiers, ils s’avèrent être également de précieux auxiliaires de jardins grâce aux nombreuses chenilles et larves phytophages qu’ils consomment. Dans la nature rien n’est jamais tout blanc ou tout noir !

En hiver, les étourneaux locaux ou qui sont venus hiverner chez nous (c’est ne espèce semi-migratrice) apprécieront nos mangeoires où ils viendront se régaler de fruits, cacahuètes, noix ou graines de tournesol.

Le geai des chênes

Voici un autre oiseau mal aimé, comme d’ailleurs tous les corvidés de sa famille, et pourtant, le geai des chênes (Garrulus glandarius) gagne à être mieux connu et apprécié !

Ce passereau se rencontre dans les bois et les jardins arborés (42% des jardins) où il se remarque vite du fait de sa taille (32 à 36 cm pour 140 à 190 g) et surtout de son plumage fortement coloré (surtout pour un corvidé !). Il arbore en effet un plumage chamois roux avec des ailes blanches et noires pourvues de très jolies plumes bleues zébrées de noir. Le dessus du dos est brun-gris rosé, la gorge et les plumes du dessous de la queue sont blancs. La calotte (dessus de la tête) est blanchâtre tachetée de noir avec des plumes érectiles, donnant au crâne une forme pointue quand ils les redressent. Mâle et femelle se ressemblent.

Farouche envers l’homme, le geai des chênes s’entend plus souvent qu’on ne le voit. Il est même considéré comme la sentinelle de la forêt car il en averti les occupants de la moindre intrusion grâce à son cri éraillé dont il n’est pas avare ! Il est plutôt loquace pour un oiseau discret. Le geai a tout un répertoire de cris mais il peut aussi en imiter d’autres comme celui de la buse pour faire fuir ses prédateurs !

Les geais forment des couples monogames territoriaux qui se partagent l’espace forestiers où ils nichent. La saison des amours commence en mars par des manifestations collectives bruyantes qui se concluent par la formation des couples de jeunes. Une fois formés, les couples s’isolent sur leur territoire pour la reproduction et la forêt retrouve son calme. Le couple de geai, installe son nid au creux d’une fourche ou dans un trou d’arbre, le couple construit une coupe avec des rameaux et des brindilles auxquelles sont incorporés de la terre, des racines fines et du crins. Ils peuvent également nidifier dans un nichoir ouvert. D’avril à juin, la femelle pond entre trois à six œufs de couleur verdâtre, qui seront couvés 16 ou 17 jours par le couple. Les jeunes sont nidicoles et quittent le nid entre le 19e et le 20e jour.

Comme beaucoup d’oiseaux, le régime alimentaire du geai des chêne varie au fur et à mesure des saisons. Comme son nom l’indique, ce corvidé est particulièrement friand de glands qui constituent près de 50% de son alimentation. Ce petit malin cache ses victuailles pour pouvoir y accéder tout au long de l’année.

Pourvu d’une excellente mémoire, il se rappelle bien où sont cachés ses provisions même si, tout comme l’écureuil, il en oublie parfois participant ainsi à la régénération de la forêt. Outre les glands, le geai consomme bien d’autres graines d’arbres (faines, pignons de pin, noisettes, noix, …) ou de céréales ainsi que des fruits.

Au printemps, principalement pour nourrir ses jeunes, le geai devient prédateur et capture bon nombre de proies variées (insectes, larves d’insectes, petits invertébrés, lézards, amphibiens, souris, …) et occasionnellement quelques œufs ou jeunes oisillons pillés directement dans leur nid, ce qui lui a valu sa mauvaise réputation de pilleur de nid, mais cette prédation reste anecdotique.

En hiver, il se rapprochera précautionneusement de nos maisons pour accéder aux mangeoires où il vient chercher des fruits, graines, cacahuètes, tournesol, noisettes et noix. Regardez-le engloutir de nombreuses arachides ou autre qu’il stocke dans son jabot pour aller les manger plus loin ou les cacher pour un repas ultérieur, c’est impressionnant !

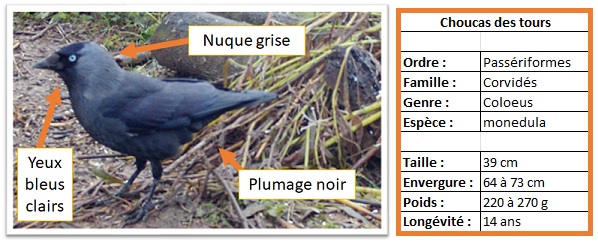

Le choucas des tours

Voici un autre malaimé : le choucas des tours (Coloeus monedula). Ce magnifique spécimen de l’ordre des passériformes et de la famille des corvidés se retrouve dans 18 % des jardins.

Il est assez facile de reconnaitre le choucas des tours, aussi appelé corneille des clochers, c’est le plus petit de nos corvidés indigènes (39 cm pour une envergure de 64 à 73 cm et un poids de 220g à 270g). Son plumage est entièrement noir sauf sa nuque qui est grise. Le choucas se démarque surtout de ses cousins les corbeaux freux, avec qui il traine souvent, par ses yeux qui sont très clairs, en effet ses iris sont bleu clair à blanc. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel et le juvénile se reconnait à son plumage plus terne, son œil moins apparent et son bec plus pâle avec du jaune à la commissure.

Sociable, grégaire, vif et … bruyant, on ne peut pas louper les choucas quand on en a dans le quartier. Les choucas vivent en bandes, très souvent avec des corbeaux freux ou d’autres corvidés. Afin de se protéger contre les prédateurs comme l’autour des palombes, les choucas se regroupent en dortoir mixtes (avec d’autres corvidés) pouvant regrouper des milliers de corbeaux et des centaines de choucas au sommet de grands arbres. Ils se regroupent également avec leurs cousins pour aller au gagnage ensemble et même occasionnellement pour nicher. L’union fait la force au pays des corvidés ! Et pour être encore mieux unis, ils communiquent entre eux de façon très sophistiquée. Là où l’on n’entend que des cris, ils ont en fait développé un langage riche et complexe pour se comprendre entre eux.

Les choucas des tours sont monogames, comme le sont beaucoup de corvidés, et forment des couples qui peuvent durer toute leur vie (18 ans). Même lors de leurs rassemblements en bandes, on peut facilement deviner les couples car ils volent en binômes.

C’est une espèce cavernicole qui choisira une cavité pour établir son nid. Celui-ci peut être construit au sein d’un trou dans un vieil arbre ou dans une anfractuosité de falaise. Par manque de cavité naturelle, le choucas s’est adapté à la présence humaine et choisit aussi régulièrement des structures artificielles pour bâtir son nid comme dans un espace creux de pylône électrique ou bien encore, et hélas trop souvent, dans une cheminée (d’où l’importance de placer une protection anti choucas en grillage !).

Le couple construit son nid en duo en amoncelant des branchettes collées ensembles avec de la boue ou à défaut de la bouse de vache. Le nid sera complété pour devenir plus confortable avec tout une série de matériaux divers selon ce qu’ils trouvent sous le bec (herbes, plumes, poils, chiffons, …).

La nidification a lieue d’avril à juin selon l’endroit. La femelle pond de 3 à 8 œufs qu’elle couve durant 17 à 19 jours. Une fois éclos, les jeunes seront nourris durant un mois par les deux parents avant de quitter le nid pour rejoindre des groupes familiaux.

Le choucas est un oiseau omnivore opportuniste. Majoritairement végétarien, il aime les graines diverses, les baies et les jeunes pousses mais deviendra bien plus carnivore durant la période de reproduction et le nourrissage des jeunes. Son tableau de chasse se compose de gros insectes (coléoptères, papillons, sauterelles, …) ou d’œufs chapardés dans les nids d’oiseaux de mers ou de colombidés. Si besoin, les choucas n’hésiterons pas non plus à aller chercher de quoi se sustenter dans les mangeoires de nos poules ou bien encore dans nos décharges… opportuniste jusqu’au bout des griffes, il assure ainsi sa survie dans un milieu malmené par les humains.

Souvent décrié pour ses mœurs chapardeurs ou pour l’établissement de son nid dans nos cheminées, le choucas n’est au final qu’un oiseau au clan familial soudé qui, par opportunisme, à repris le territoire que les humains lui ont ôté. Cet un oiseau très intelligent et fidèle ! On devrait prendre exemple sur lui vous ne trouvez pas ?

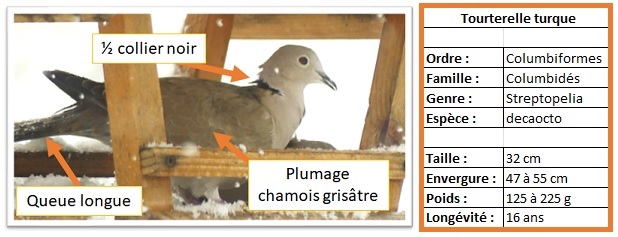

La tourterelle turque

C’est au tour de la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) d’être mis à l’honneur dans mes portraits d’oiseaux du jardin. Tout le monde connait cet oiseau de la famille des Columbidés qui fréquente la moitié de nos jardins belges, mais qui la connait réellement ?

Ce petit pigeon (32cm pour 125 à 225g) se reconnait tout de suite avec son plumage couleur chamois grisâtre, sa longue queue et son demi-collier noir souligné de blanc (absent chez les juvéniles).

Peu farouche, la tourterelle turque est typiquement anthropophile et sédentaire. Elle nous vient d’Asie mineure (zones arides et semi-désertique) et a envahi le continent européen de manière inexpliquée il y a une septantaine d’année en modifiant son comportement pour se rapprocher des humains ! Et oui, cet oiseau que tout le monde connait n’est présent en Belgique que depuis les années 50 (1952 pour être exact) !

On la voit souvent en couple car ceux-ci sont fidèle tout au long de leur vie (+/- 16 ans). Lors de la période nuptiale, durant laquelle les tourterelles arborent un plumage teinté de rose, les tourterelles nous offrent une véritable leçon de séduction quand on voit le mâle séduire sa femelle par sa parade nuptiale qui se fini par des séances de bécotages interminables. Lorsque les amoureux ne roucoulent pas ensemble, ils s’attèlent à la construction de leur nid. Monsieur apporte des branchettes que madame assemble en forme de plateau rudimentaire (ce ne sont pas de grands architectes !) dans un arbre.

La période de reproduction s’étale de mars à novembre. Les tourterelles venant de régions où les saisons sont peu contrastées, il faut bien avouer qu’elles n’ont toujours pas bien compris le principe de “l’hiver” et se retrouvent parfois à parader ou à construire leur nid en pleine saison froide, mais sans ponte. Durant la période de reproduction, les couvées se succèdent et peuvent même parfois se superposer (des œufs peuvent être pondus alors que les jeunes précédents n’ont pas encore quittés le nid). La femelle déposera 2 œufs blancs qu’elle va couver aidée par le mâle 14 à 18 jours. Le premier envol se fait au bout de 17 jours et l’émancipation finale une semaine plus tard. C’est une espèce très prolifique, ce qui explique aussi sa rapide expansion chez nous.

La Tourterelle turque est essentiellement granivore et recherche sa nourriture au sol. Elle se nourrit souvent près des infrastructures humaines (fermes, poulaillers, …) mais trouve aussi son comptant auprès des graminées sauvages et autres plantes (polygonacées, brassicacées, …). Au printemps elle consomme également de jeunes pousses et quelques menus insectes, puis quelques baies en été, mais de façon anecdotique.

Aux pieds de noc mangeoires (ou dans les mangeoires plateaux), les tourterelles apprécient les graines de blé, maïs, sorgho et millet.

C’est avec « Tourtie » et toute sa famille que je clôture ces portraits d’oiseaux. De tous les oiseaux que je vous ai présentés, Tourtie est celle que j’ai pu observer dans sa plus stricte intimité. La demoiselle et son compagnon ont installé plusieurs nids aux alentours immédiat de la maison dont les couvées furent à chaque fois un succès. Le nid plus proche étant dans l’aubépine qui longe le mur de la maison, juste devant la fenêtre à moins d’1m50 du canapé du salon ! J’ai donc eu l’immense bonheur de pouvoir assister de près à sa vie de famille, de la construction de son nid jusqu’au départ des jeunes. Une telle proximité, ça rapproche !

Pour Tourtie et tous les autres oiseaux de nos contrées, qu’ils soient résidants permanents ou simples visiteurs, rendons nos jardins accueillant à la vie !

J’espère que ces portraits vous auront appris à mieux connaitre les visiteurs de votre jardin et surtout qu’ils vous auront donné l’envie de faire de votre jardin un jardin refuge pour toute l’avifaune.

Votre coach,

Harmony

PS : Vous souhaitez en apprendre plus sur les animaux de nos jardins en ma compagnie? Qui sont-ils et comment peut-on les aider et mieux les accueillir ? Alors je ne peux que vous conseiller de vous inscrire à mon atelier « le jardin refuge » que je donne régulièrement à Marneffe. Je propose également toute une série d’ateliers sur le jardinage au naturel et les bienfaits des plantes ainsi que des ateliers découvertes.